Keine Abstimmung in Sicht : Paragraf 218 wird vorerst nicht reformiert

Eine Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs wird es vorerst nicht geben. Zu verhärtet sind die Fronten - bei Abgeordneten und Experten.

Über eine Reform des Abtreibungsrechts wird der Bundestag vor der Neuwahl aller Voraussicht nach nicht mehr entscheiden. Union und FDP haben sich dem im Rechtsausschuss entgegengestellt. Da SPD und Grüne für den Aufsetzungsbeschluss keine "Zufallsmehrheit" mit Stimmen der AfD in Kauf nehmen wollten, bleibt der von mehr als 300 Mitgliedern ihrer Fraktionen getragene Gesetzentwurf "zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs" vorerst in der Schublade.

Der Entwurf zielt darauf ab, dass der Schwangerschaftsabbruch bis zum Ende der zwölften Schwangerschaftswoche grundsätzlich "rechtmäßig und straffrei" sein soll. Derzeit ist ein Schwangerschaftsabbruch laut Paragraf 218 Strafgesetzbuch rechtswidrig, bleibt aber laut Paragraf 218a in den ersten zwölf Wochen straffrei, wenn die Frau sich zuvor beraten lässt.

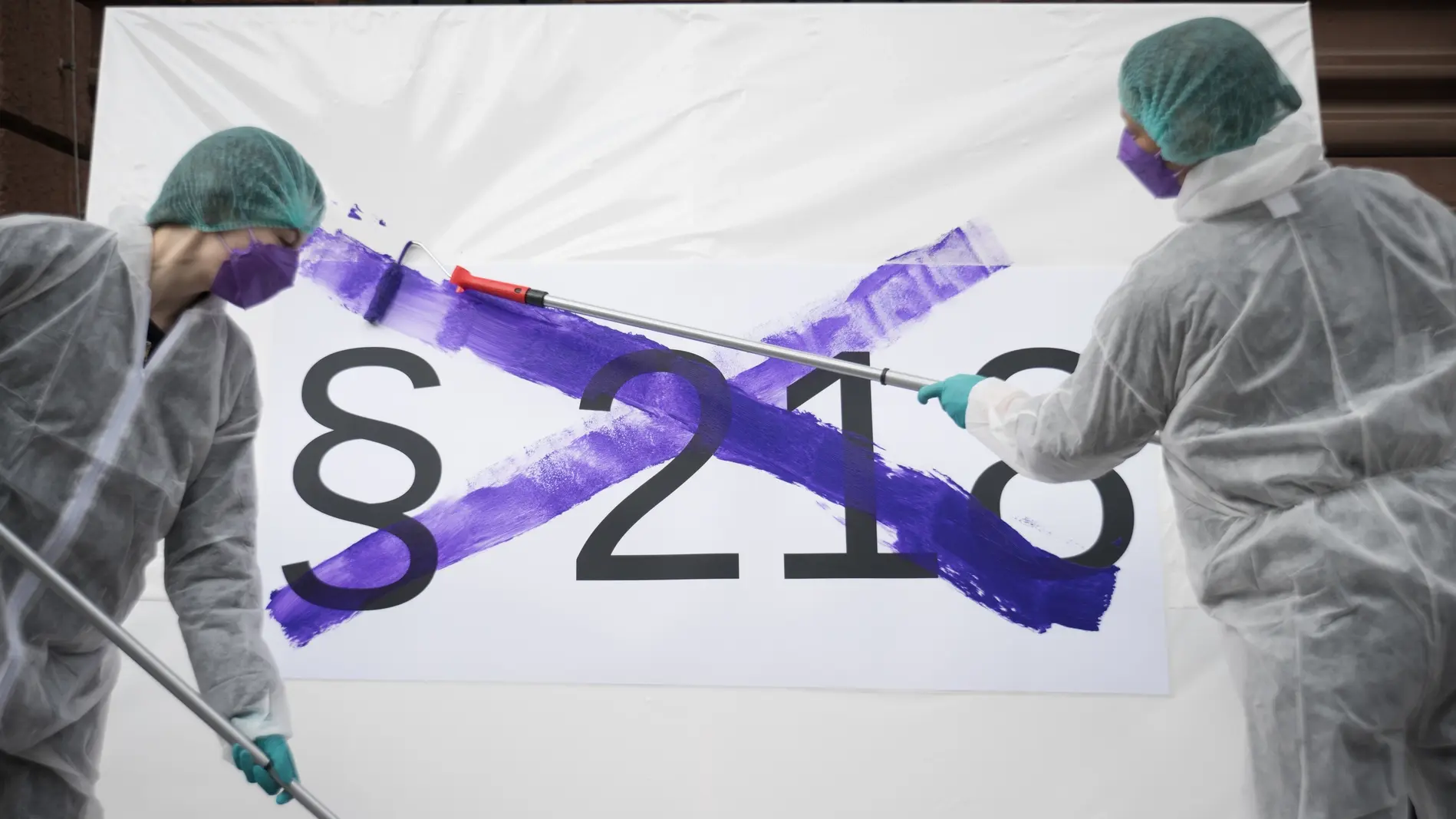

Wenige Stunden vor der Anhörung protestierten Verbände vor dem Paul-Löbe-Haus des Bundestages für eine Reform des Paragrafen 218.

Ähnlich gespalten wie die Fraktionen im Bundestag zeigten sich auch die zu einer öffentlichen Anhörung des Rechtsausschusses am Montag geladenen Sachverständigen. So war man sich beispielsweise uneinig, was die Frage der verfassungsrechtlichen Bewertung angeht.

Bundesverfassungsgericht hält an Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs fest

Das Bundesverfassungsgericht hatte 1993 beschieden, dass das grundsätzliche Verbot eines Schwangerschaftsabbruchs weiterhin bestehen bleiben muss. "Menschenwürde kommt schon dem ungeborenen menschlichen Leben zu", hatte das Gericht in seinem Urteil angeführt. Im Gesetzentwurf wird jedoch kritisiert, das Gericht mache dem Gesetzgeber "ungewöhnlich engmaschige Vorgaben". Die Argumentationslinie des BVerfG sei zumindest für die frühe Phase der Schwangerschaft nicht mehr haltbar, schreiben die Initiatoren des Gesetzentwurfes.

Die Strafrechtlerin Frauke Brosius-Gersdorf von der Universität Potsdam schloss sich dieser Einschätzung an und bewertete den Gesetzentwurf als verfassungsrechtlich zulässig. Aus Sicht der Professorin ist der Gesetzgeber bei einer Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs nicht an die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gebunden, sondern dürfe eine eigene verfassungsrechtliche Neubewertung vornehmen.

Verbot des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase “nicht mehr zu legitimieren”

Das Verbot des Schwangerschaftsabbruchs in der Frühphase sei nicht mehr zu legitimieren, befand auch Karsten Gaede, Professor für Medizinrecht an der Bucerius Law School in Hamburg. Insoweit sei dem Bundesverfassungsgericht ein Begründungsdefizit vorzuhalten. Das Gericht unterstelle schlicht, dass der Körper der Schwangeren prinzipiell fremdnützig zur Erfüllung von Schutzzielen verfügbar und eine Austragungspflicht damit grundsätzlich zumutbar sei. Eine Pflicht zur Austragung der dauerhaft identitätsprägenden und den Körper fundamental umwandelnden Schwangerschaft "in der Frühphase" sei jedoch nicht begründet.

Bei Professor Gregor Thüsing von der Universität Bonn traf derartiges Denken auf Widerspruch. Er konstatierte einen "nonchalanten Umgang" mit der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts. Aus seiner Sicht ist der Entwurf "mitnichten minimalinvasiv oder ausgewogen". Er sei vielmehr aus juristischer Sicht "radikal". Thüsing sieht die Änderung nicht durch praktischen Bedarf begründet. Wichtiger sei aber: "So wie sie vorgeschlagen wurde, wäre sie auch klar verfassungswidrig." Der Verzicht auf die obligatorische Bedenkzeit nach der Beratung und die Relativierung des bisherigen Beratungsziels Lebensschutz führe zu einer deutlichen Absenkung des Schutzes "des sich als Mensch entwickelnden Lebens". Mit dem Gesetzentwurf werde eine "Brandmauer des Lebensschutzes" eingerissen, sagte Thüsing.

Frauke Rostalski, Professorin für Strafrecht an der Universität Köln und ebenso wie Thüsing Mitglied des Deutschen Ethikrates, plädierte dafür, den Gesetzentwurf nicht weiter zu verfolgen. Es gebe keine Veranlassung, an der geltenden Rechtslage zu rütteln, befand sie. Weder empirisch noch normativ habe sich beim Schwangerschaftsabbruch etwas geändert, "das nicht bereits ausführlich durch das Bundesverfassungsgericht in dessen Entscheidungen einbezogen wurde", sagte sie. Ein vermeintlich breiter gesellschaftlicher Wertewandel sei empirisch, "wie so vieles, was im Entwurf behauptet wird", nicht nachgewiesen. Zudem sage das Gericht selbst, dass es "verfassungsrechtlich unbeachtlich" wäre, sollten sich Anschauungen über die Schutzbedürftigkeit werdenden Lebens einmal ändern.

Als Beleg für den Bedarf einer Neuregelung verweisen die Befürworter in ihrem Gesetzentwurf auf die vom Bundesgesundheitsministerium geförderte Studie "ELSA - Erfahrungen und Lebenslagen ungewollt Schwangerer. Angebote der Beratung und Versorgung". Unter anderem durch die ELSA-Studie habe sich die empirische Erkenntnislage über die Umstände ungewollter Schwangerschaften und die Motive von Schwangerschaftsabbrüchen seit der letzten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts "erheblich verbessert", heißt es in dem Entwurf.

Sachverständige streiten über Qualität der medizinischen Versorgung

Rona Torenz, wissenschaftliche Mitarbeiterin beim Forschungsprojekt ELSA, sagte, die Ergebnisse der ELSA-Studie stützten in weiten Teilen sowohl die vorgeschlagene Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs außerhalb des Strafrechts als auch die Notwendigkeit einer Verbesserung der medizinischen Versorgung.

Doch auch dazu gab es andere Ansichten. Professor Matthias David, Gynäkologe am Virchow Klinikum Berlin, hielt dem entgegen, dass Hinweise auf eine Verschlechterung der Versorgungslage in den letzten Jahren nicht nachweisbar seien. Die bisher veröffentlichen Ergebnisse der ELSA-Studie erschienen aus seiner Sicht nicht dafür geeignet, ein "Versorgungsproblem" zu beweisen. Vielmehr unterstrichen diese Resultate "eine gute bis sehr gute Erreichbarkeit und Versorgung".