Diktatoren in Interviews : Plattform für Propaganda

Am Beispiel Adolf Hitlers hinterfragt Lutz Hachmeister den Sinn von Interviews mit Diktatoren und warnt vor der Gefahr ihrer Instrumentalisierung.

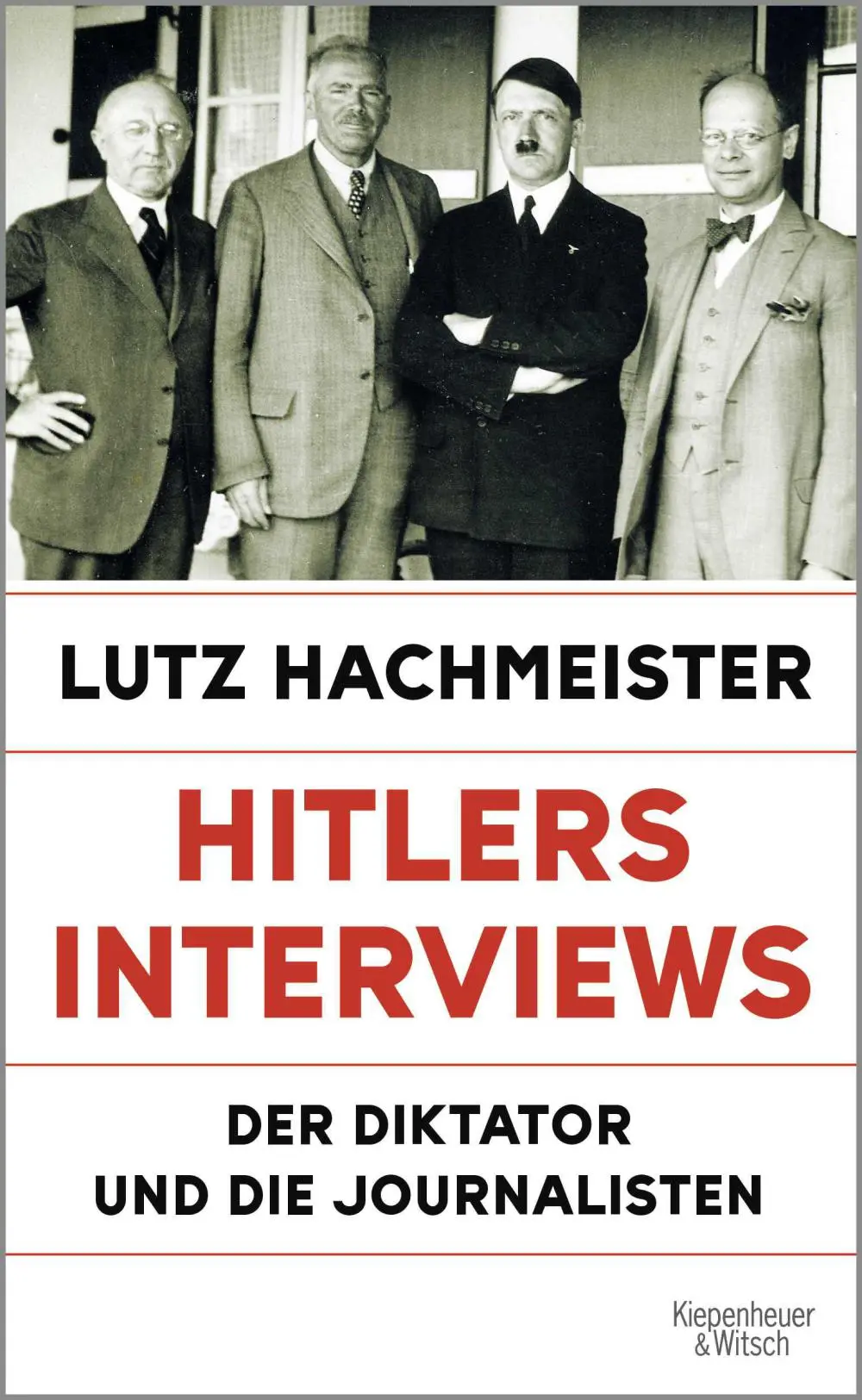

Adolf Hitler umringt von ausländischen Journalisten im August 1934.

Exklusive Interviews mit mächtigen Persönlichkeiten haben für die allermeisten Journalistinnen und Journalisten einen ganz besonderen Reiz, heben sie doch die eigene Bedeutung. Anhand der Interviews, die Adolf Hitler ausländischen Zeitungen gegeben hat, ist der 2024 verstorbene Publizist und Medienwissenschaftler Lutz Hachmeister in seinem letzten, posthum veröffentlichten Buch der Frage nachgegangen, welchen Sinn Interviews mit Diktatoren haben.

Journalisten, die in demokratischen Ländern für unabhängige Medien arbeiten, sollten sich nach Hachmeisters Überzeugung immer fragen, "ob letztlich die Propagandaeffekte für den Tyrannen, der häufig mit Großmachtansprüchen auch demokratische Systeme des Auslands aushebeln möchte, nicht gewichtiger sind als alle kurzfristigen Nachrichtenwerte und Scoops".

Journalisten zwischen Sympathie und Selbsttäuschung

In den etwas mehr als 100 Interviews, die Hitler von 1922 bis 1944 ausländischen Zeitungen gegeben hat, sagte er im Grunde stets das Gleiche wie in seinen öffentlichen Reden. Die Journalisten, die ihn interviewen durften, waren von seinen Presseleuten sorgsam ausgewählt worden - und der Diktator nutzte den Platz in europäischen oder amerikanischen Blättern als weitere Plattform für seine Propaganda. Kritische Fragen, die eher die Ausnahme blieben, konterte er gewöhnlich mit einem Redeschwall. Ohnehin verhielten sich die meisten Interviewer zuvorkommend gegenüber Hitler. Denn auch auf ausländische Journalisten, die zu ihm vorgelassen wurden und von denen nicht wenige Sympathien für den Nationalsozialismus hatten, übte "der Führer" eine gewisse Faszination aus. Hinzu kam laut Hachmeister auch oft "eine Selbsttäuschung, denn keiner wollte Krieg; alle wollten Hitler glauben, wenn er vom Frieden sprach".

So wie in seinen Reden vor Massenpublikum blitzten allerdings auch in Hitlers Interviews gelegentlich seine Vernichtungspläne gegenüber den Juden auf. So verglich er bereits 1923 in seinem ersten in einer ausländischen Zeitung abgedruckten Interview mit einem kleinen amerikanischen Monatsblatt die Juden mit "Mikroben" in der Lunge eines "Schwindsüchtigen" und fügte hinzu, es sei egal, ob ein einzelner Jude anständig sei. “Weil ein Mann anständig ist, heißt das nicht, dass wir ihn nicht beseitigen sollten. Unsere Handgranaten haben nicht zwischen anständigen Engländern und anderen unterschieden.”

Lutz Hachmeister:

Hitlers Interviews.

Der Diktator und die Journalisten.

Kiepenheuer & Witsch,

Köln 2024;

384 Seiten, 28,00 €

Der Reiz von Hachmeisters Buch liegt auch darin, dass er nicht nur die Inhalte und Umstände von Hitlers Interviews beschreibt, sondern auch Kurzporträts der Personen einstreut, die für das Zustandekommen der Gespräche eine Rolle spielten. Zu den schillerndsten Figuren in der NS-Führung gehörte bis Mitte der 1930er Jahre der Deutsch-Amerikaner Ernst "Putzi" Hanfstaengl, ein Partylöwe, umtriebiger Unternehmer und früher Bewunderer Hitlers, der bis zu seiner Flucht nach Großbritannien Anfang 1937 Auslandspressechef der NSDAP war. Im Auftrag der US-Botschaft hatte der ehemalige Harvard-Student im November 1922 eine Hitler-Rede im Münchner Kindl-Keller besucht und war so beeindruckt vom Redetalent des "Führers", dass er gleich in dessen Dienste trat und ihm zahlreiche Interviews vor allem mit US-Medien vermittelte. Nach 1945 gelang Hanfstaengl dann etwas, "das neben ihm aus der Führungsriege der NS-Bewegung, in einem durchaus anders gelagerten Fall, nur Albert Speer fertig brachte: Er gab sich als harmloser, eben putziger Zeitgenosse aus (hier half ihm seine Spitzname)", der für Hitler eine Mischung aus Conferencier, Modeberater und Privatpianist gewesen sei, wie Hachmeister schreibt.

Vergleiche zu Interviews mit Mao Tse-tung, Baschar Al-Assad und Wladimir Putin

Lesenswert ist auch das Kapitel "Faking Hitler" über gefälschte Interviews mit dem Diktator. Das berühmteste Beispiel ist das Buch "Gespräche mit Hitler", das der kurzzeitige Senatspräsident der Freien Stadt Danzig Hermann Rauschning 1939 veröffentlichte. Es wurde zum Bestseller, weil es angeblich Hitlers frühe Kriegs- und Weltherrschaftspläne enthüllte und wurde von so renommierten Historikern wie Golo Mann, Joachim Fest und Alan Bullock ausgiebig zitiert. Doch Rauschnings angebliche Gespräche mit Hitler waren nichts weiter als eine geschickte Fälschung, die dem Autor gleichwohl ein kleines Vermögen eingebracht hatte.

Zum Abschluss des Buchs analysiert Hachmeister Interviews mit Diktatoren aus jüngerer Zeit wie Mao Tse-tung, Baschar Al-Assad und natürlich Wladimir Putin. Am Beispiel eines Interviews, das der österreichischen Star-Journalist Armin Wolf 2018 mit Putin führte, macht Hachmeister deutlich, dass sich selbst durch exzellente Vorbereitung und Gesprächsführung kaum verhindern lässt, dass der Interviewte seine Lügen oder Halbwahrheiten verbreitet. Als jüngsten Tiefpunkt eines Interviews mit Diktatoren sieht Hachmeister das Gespräch, das der ehemalige Fox-News-Moderator Tucker Carlson im Februar 2024 mit Putin führte. Als besondere Pointe habe sich der russische Präsident hinterher sogar noch über die harmlosen Fragen des Amerikaners lustig gemacht.

Mehr Rezensionen zum Thema lesen

Die britische Journalistin und Autorin Judith Mackrell folgt den Lebenswegen der ersten Kriegsreporterinnen im Zweiten Weltkrieg.

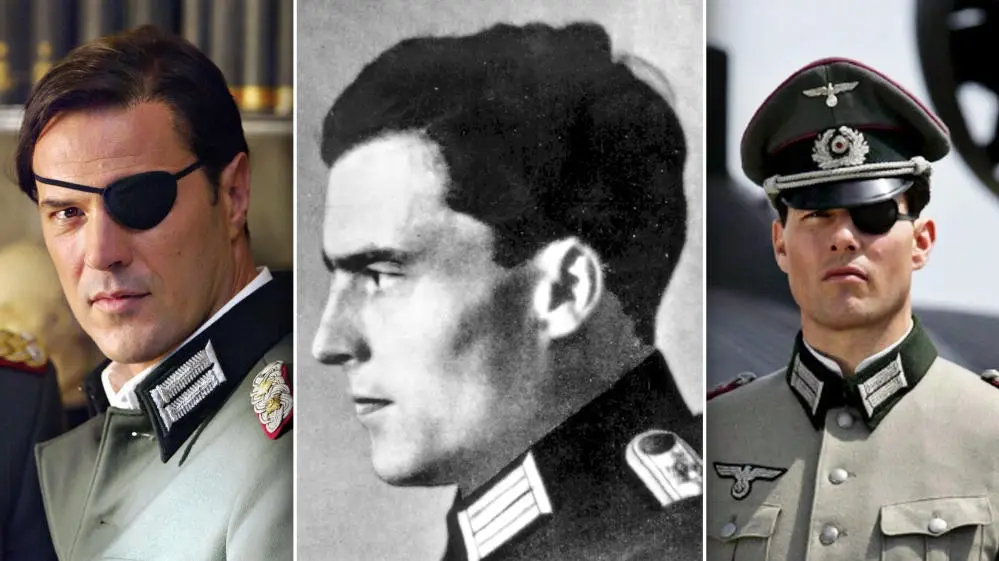

Sie waren "Verräter" und Helden: Ruth Hoffmann beschreibt die Verunglimpfung und Instrumentalisierung des deutschen Widerstandes in den vergangenen 80 Jahren.

Die Journalistin Franziska Augstein porträtiert die Jahrhundertgestalt Winston Churchill in einem mitreißend geschriebenen Buch als Arbeitstier - und Genießer.