Demokratien und die Entwicklung des Wahlrechts : Ein langes und erbittertes Ringen

Auch in Demokratien wurde großen Teilen der Bevölkerung das Wahlrecht lange Zeit vorenthalten. Und die Diskussion über eine weitere Ausweitungen hält bis heute an.

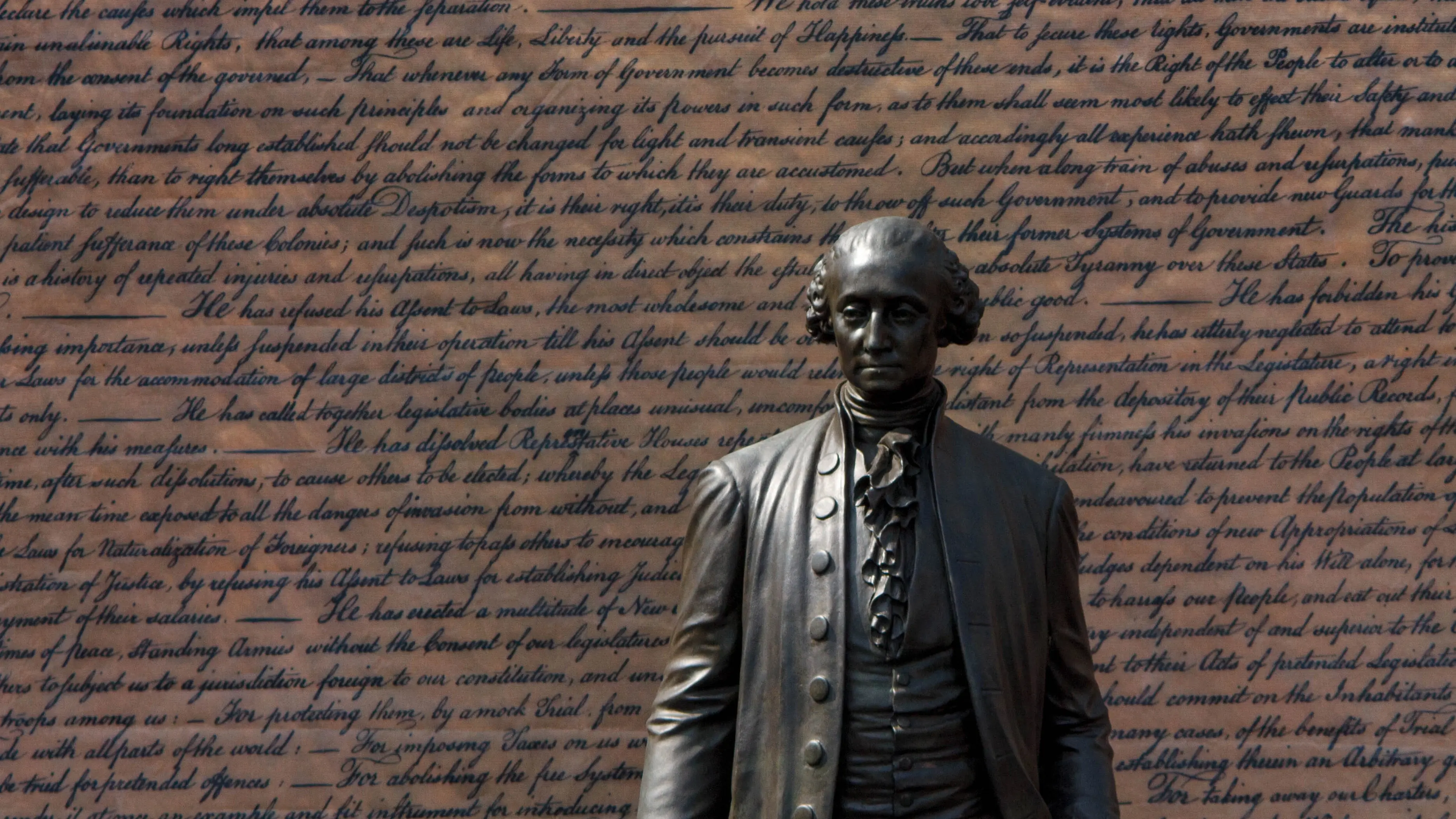

Die Amerikaner können sich der ältesten, durchgehend bestehenden Demokratie rühmen. Im kommenden Jahr wird sie ihren 250. Geburtstag feiern können. 1776 hatten die ursprünglich 13 Kolonien des britischen Empire den englischen König in London in ihrer Unabhängigkeitserklärung wissen lassen, dass "alle Menschen gleich geschaffen" und mit "gewissen unveräußerlichen Rechten ausgestattet" seien, dass eine Regierung "ihre rechtmäßige Macht aus der Zustimmung der Regierten herleiten" müsse und dass es das "Recht des Volkes sei, sie zu ändern oder abzuschaffen und eine neue Regierung einzusetzen".

Erfunden haben die Amerikaner die Demokratie allerdings nicht. Diese Ehre gebührt den antiken Griechen. Im Stadtstaat Athen hatte sich bereits im fünften vorchristlichen Jahrhundert jenes Regierungssystem entwickelt, das der Staatsmann Perikles so definierte: "Die Demokratie darf die Staatsmacht nicht einer Minderheit, sondern nur dem ganzen Volke anvertrauen. Die Gleichheit aller vor dem Gesetze bedingt, dass alle Mitbürger die gleichen Rechte genießen, dass kein Volksteil seine Sonderinteressen auf Kosten der übrigen Bürger durchzusetzen versucht."

Amerikanische Suffragetten demonstrieren 1918 vor dem Weißen Haus in Washington für das Frauenwahlrecht.

Bei allen Unterschieden zwischen der antiken Demokratie der Athener und der Amerikanischen von 1776 verband sie doch eine Gemeinsamkeit: Trotz aller Bekenntnisse zur Gleichheit der Bürger blieb von vornherein der Hälfte der Bevölkerung die politische Teilhabe vorenthalten: Frauen durften - ebenso wie Sklaven oder Ausländer - nicht wählen oder gewählt werden. Und daran sollte sich in den USA wie in den meisten Ländern der Erde bis ins 20. Jahrhundert nichts ändern.

Amerikanische Frauenrechtlerinnen wie Lucy Burns und Dora Lewis kamen im Sommer 1917 deshalb zu einem klaren Befund. "Wir, die Frauen Amerikas, sagen Ihnen, dass Amerika keine Demokratie ist. Zwanzig Millionen amerikanischen Frauen wird das Wahlrecht verweigert", hatten sie auf ein Protestplakat geschrieben, mit dem sie vor dem Weißen Haus in Washington demonstrierten. Es sollten drei weitere Jahre vergehen, bis die Frauen in den USA erstmals am 2. November 1920 landesweit an den Kongress- und der Präsidentschaftswahl teilnehmen durften, nachdem der Kongress den 19. Verfassungszusatz 1919 verabschiedet und ihn ein Jahr später zwei Drittel der Bundesstaaten ratifiziert hatten. Dort hieß es nun: "Das Wahlrecht der Bürger der Vereinigten Staaten darf von den Vereinigten Staaten oder einem Einzelstaat nicht auf Grund des Geschlechts versagt oder beschränkt werden. Der Kongress ist befugt, diesen Zusatzartikel durch entsprechende Gesetze zur Durchführung zu bringen."

Erklärung der Menschen- und der Bürgerrechte von 1789 postulierte Gleichheit

Begonnen hatte der Kampf um das Frauenwahlrecht jedoch schon deutlich früher. Die Französin Olympe de Gouges gilt als die erste Vorkämpferin der Neuzeit für die gleichberechtigte politische Teilhabe von Frauen. In ihrer 1791 veröffentlichten "Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin" schrieb sie unter anderem: "Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten. (...) Freiheit und Gerechtigkeit beruhen darauf, dass dem anderen abgegolten wird, was ihm zusteht. So stößt die Frau bei der Wahrnehmung ihrer natürlichen Rechte nur an die ihr von der Tyrannei des Mannes gesetzten Grenzen."

Die Forderungen der streitbaren Frau blieben jedoch unerhört. Und dies, obwohl die französische Nationalversammlung im Revolutionsjahr 1789 in Artikel 1 ihrer "Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte" festgeschrieben hatte: "Die Menschen sind und bleiben von Geburt frei und gleich an Rechten." Ihr politisches Engagement und ihre erklärte Gegnerschaft zu den Jakobinern führten Olympe de Gouges indes direkt auf die Guillotine. Im Sommer 1793 wurde sie verhaftet, durch ein Revolutionstribunal zum Tode verurteilt und geköpft.

„Die Frau wird frei geboren und bleibt dem Manne gleich in allen Rechten.“

Ab Mitte des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts machten Frauen dann vor allem in den USA und Großbritannien verstärkt Front für ihr Wahlrecht und verewigten sich als "Suffragetten" in den Geschichtsbüchern der Demokratie. Resolut auftretende Suffragetten wie die Engländerinnen Emmeline Punkhurst und ihre Tochter Christabel organisierten Protestaktionen und Demonstrationen, ketteten sich an öffentlichen Gebäuden fest oder traten gar in den Hungerstreik. Die Polizei reagierte mit Verhaftungen, in der Folge kam es zu Brandstiftungen und Bombenanschlägen. Der Erste Weltkrieg und der Umstand, dass Frauen verstärkt die Arbeitsplätze der Männer übernehmen mussten, verhalf dem Ruf nach dem Frauenwahlrecht aber zunehmend mehr Akzeptanz.

Australien führt als erster Staat das Frauenwahlrecht ein

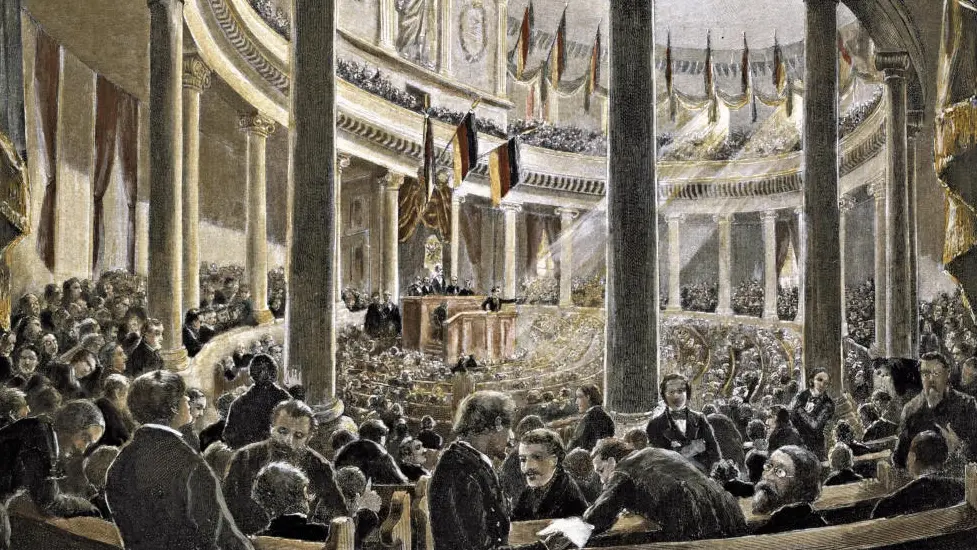

In Europa führten erstmals aber die skandinavischen Länder Finnland (1906), Norwegen (1913) und Dänemark (1915) das Wahlrecht für Frauen ein. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Revolution von 1918/19 folgten auch das Deutsche Reich und andere europäische Länder. Zeitgleich endete in Deutschland auch die soziale Benachteiligung über das Dreiklassenwahlrecht, das nach der Revolution von 1848/49 in Preußen eingeführt worden war. Dieses sah eine ungleiche Stimmgewichtung je nach Steuerleistung der Wähler vor.

Der erste Durchbruch beim Frauenwahlrecht wurde jedoch "down under" erreicht. In Neuseeland, zu dieser Zeit noch ein britisches Territorium mit begrenzter Selbstverwaltung, errangen die Frauen 1893 das aktive Wahlrecht. Der erste souveräne Staat, in dem Frauen landesweit zu den Wahlen zugelassen wurden, war schließlich Australien im Jahr 1902. Das Nachsehen an den Wahlurnen hatten hingegen die australischen Ureinwohner. Die Aborigines erhielten landesweit erst 1965 das aktive wie auch passive Wahlrecht.

Das Ende der Sklaverei und die Bürgerrechte für Schwarze

Überhaupt mussten ethnische Minderheiten und rassistisch ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen in etlichen Demokratien lange um ihr Wahlrecht streiten. Mit zu den längsten und auch blutigsten Auseinandersetzungen gehört der Kampf der Afro-Amerikaner um die vollen Bürgerrechte in den USA. Zwar wurde ihnen nach dem Ende des Bürgerkriegs und der Sklaverei mit dem 14. Zusatzartikel zur Verfassung das Bürger- und mit dem 15. Zusatzartikel das Wahlrecht gewährt. Allerdings wurde diese Entwicklung in den Südstaaten bereits wenige Jahre danach faktisch wieder zurückgedreht. Mit sogenannten "Black Codes", Gesetzen auf regionaler oder bundesstaatlicher Ebene, wurde das Wahlrecht für Schwarze ausgehebelt.

„Wir, die Frauen Amerikas, sagen Ihnen, dass Amerika keine Demokratie ist. 20 Millionen amerikanischen Frauen wird das Wahlrecht verweigert.“

Erst mit dem Aufkommen der Bürgerrechtsbewegung in den 1950er Jahren konnte erneut eine Gegenbewegung eingeleitet werden. Am 6. August 1965 unterschrieb Präsident Lyndon B. Johnson das vom Kongress verabschiedete neue Wahlgesetz mit dem Wahlsteuern, Lesetests und andere Prüfungen aufgehoben wurden. Zudem wurde die Bundesregierung autorisiert, die Registrierung von Wählern in Staaten und Bezirken, wo solche Tests zur Anwendung kamen, um Schwarze von der Wahl fern zu halten, zu überwachen. Nichtsdestotrotz wird der politische Einfluss von Afro-Amerikanern bis heute auffällig oft durch den Neuzuschnitt von Wahlbezirken, das sogenannte "Gerrymandering", beschnitten, indem eine Stimmenmehrheit der weißen Wählerschaft geschaffen wird - obwohl dies gesetzlich untersagt ist.

Noch länger musste die schwarze Bevölkerungsmehrheit in Südafrika um ihr Wahlrecht kämpfen. Dieser Kampf gipfelte schließlich in der Abschaffung der Apartheid und der ersten freien Wahl am 26. April 1994 in Südafrika, aus der Nelson Mandela als Präsident hervorging.

Wahlrecht für Minderjährige und Ausländer

Auch wenn es in den modernen, liberalen Demokratien in der Regel nicht mehr zu solchen massiven Einschränkungen des Wahlrechts aufgrund der Geschlechtszugehörigkeit oder aus sozialen und ethnischen Gründen kommt, ist die Debatte über die Gewährung des Wahlrechts nicht beendet. Erst in dieser Legislaturperiode senkte in Deutschland die Ampelkoalition das Alter für das aktive Wahlrecht bei der Europawahl von 18 auf 16 Jahre. Und in sechs Bundesländern darf bei den Landtags- und Kommunalwahlen ebenfalls ab 16 Jahren gewählt werden.

Mehr zur Entwicklung der Demokratie

Das alte Athen ist Vorbild für direkte Demokratie. Eine Mehrheit, Frauen, Unter-30-Jährige und Fremdarbeiter, konnte jedoch nicht über das Gemeinwesen mitbestimmen.

Thomas Jeffersons Unabhängigkeitserklärung ist nicht nur das Gründungsdokument der USA, sondern der westlichen Demokratien insgesamt. Doch diese Idee ist bedroht.

Die Paulskirchenverfassung scheiterte. Doch sie beeinflusste sowohl die Weimarer Verfassung als auch das Grundgesetz.

Diskutiert wurde auch immer wieder ein sogenanntes Familienwahlrecht, dass es Eltern ermöglicht, die Stimme für ihre minderjährigen Kinder abzugeben. Befürworter argumentieren, dass Kinder von Geburt an prinzipiell über das Wahlrecht verfügen sollten.

Auch über eine Ausweitung des Ausländerwahlrechts wird regelmäßig debattiert. Das Grundgesetz schließt dies zwar grundsätzlich aus, aber seit 1992 dürfen alle Bürger der EU aufgrund des Vertrags von Maastricht an den Kommunalwahlen ihres Wohnortes innerhalb der Europäischen Union teilnehmen.