Keine Überhang- und Ausgleichsmandate mehr : So wird der Bundestag gewählt

Bei der Bundestagswahl am 23. Februar gilt erstmals die "Zweitstimmendeckung" – eine zusätzliche Anforderung für die Wahlkreissieger auf dem Weg in den Bundestag.

"Die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt" - so schreibt es Artikel 38 des Grundgesetzes vor. Als weiterer "Wahlrechtsgrundsatz" gilt daneben die Öffentlichkeit der Wahl, die indes nicht ausdrücklich geregelt ist.

"Allgemein" meint, dass grundsätzlich jeder Deutsche wählen darf, der - wie ebenfalls in Artikel 38 festgelegt ist - das 18. Lebensjahr vollendet hat. "Unmittelbar" heißt, dass die Wähler die Parlamentarier ohne Zwischenschaltung von Wahlleuten wählen, wie es sie etwa bei US-Präsidentschaftswahlen gibt. "Frei" besagt, dass auf die Wähler keinerlei Zwang ausgeübt werden darf. ,"Gleich" bestimmt, dass jeder Stimme das gleiche Gewicht zukommt, unabhängig etwa vom Bildungsstand, Vermögen oder Geschlecht des Wählers. Und "geheim" bedeutet, dass niemand wissen darf, wie ein Wähler abgestimmt hat - sofern er es nicht von selbst mitteilt. Dem Grundsatz der geheimen Wahl dient auch der Einsatz von Wahlkabinen und versiegelten Wahlurnen.

Der Grundsatz der Öffentlichkeit der Wahl verlangt, dass sich die Wahl vor den Augen der Öffentlichkeit vollzieht, wie es auf der Website der Bundeswahlleiterin heißt. Die Wahlhandlung - mit Ausnahme der Stimmabgabe - und die Feststellung des Ergebnisses sollen öffentlich überprüfbar sein, etwa durch das Recht, während des Wahlvorgangs und sowie der Ermittlung des Wahlergebnisses durch den Wahlvorstand im Wahlraum anwesend zu sein.

Auch demokratische Wahlsysteme sind unterschiedlich ausgeformt

Diese Wahlrechtsgrundsätze scheinen uns heute bei demokratischen Wahlen eine Selbstverständlichkeit zu sein, doch war etwa das Prinzip der "freien" Wahl in der Weimarer Verfassung von 1919 nicht ausdrücklich festgeschrieben. Auch unterscheidet sich das bundesdeutsche Wahlrecht von anderen demokratischen Wahlsystemen.

Anders als in der Bundesrepublik wird etwa in Großbritannien bei der Unterhauswahl die relative Mehrheitswahl praktiziert. Gewählt ist dabei, wer in seinem Wahlkreis die meisten Stimmen erhält; die Stimmen für die unterlegenen Kandidaten bleiben unberücksichtigt. Auf diese Weise kommt es meist zu klaren Mehrheiten im Parlament, doch werden große Parteien begünstigt.

In Frankreich wiederum wird das Prinzip der absoluten Mehrheitswahl angewendet. Dabei muss ein Kandidat in seinem Wahlkreis die absolute Mehrheit erringen, also mehr als 50 Prozent der Stimmen, um im ersten Wahlgang ins Parlament einziehen zu können. Gelingt dies nicht, steht ein zweiter Wahlgang an, bei dem die relative Mehrheit ausreicht.

Bei der Verhältniswahl kommen auch kleinere Parteien ins Parlament

Die absolute Mehrheitswahl gab es auch im Deutschen Reich bis 1918. In der Weimarer Republik hingegen wurde nach den Grundsätzen der Verhältniswahl gewählt. Dabei erfolgt die Besetzung der Wahlämter exakt im Verhältnis der abgegebenen Stimmen. Entfallen also bei einer reinen Verhältniswahl auf eine Partei zehn Prozent der Stimmen, dann erhält sie auch zehn Prozent der Mandate. So gehen nicht wie bei der Mehrheitswahl Stimmen verloren, und auch kleineren Parteien kann der Sprung in das Parlament gelingen.

Darin indes ist auch die Schwierigkeit begründet, dass gegebenenfalls sehr viele Parteien im Parlament vertreten sind und dies die Regierungsbildung und -fähigkeit erschwert. Als weiterer Kritikpunkt gilt, dass der Wähler bei der Stimmabgabe für eine Partei nicht sicher sein kann, welche Koalition diese nach der Wahl eingeht, um eine Mehrheitsbildung zu ermöglichen.

Um eine zu große Zersplitterung des Parlaments zu verhindern, gibt es bei Bundestagswahlen - anders als in der Weimarer Republik - die Fünf-Prozent-Hürde. Sie stellt indes eine Ausnahme vom Grundsatz der "gleichen" Wahl darstellt.

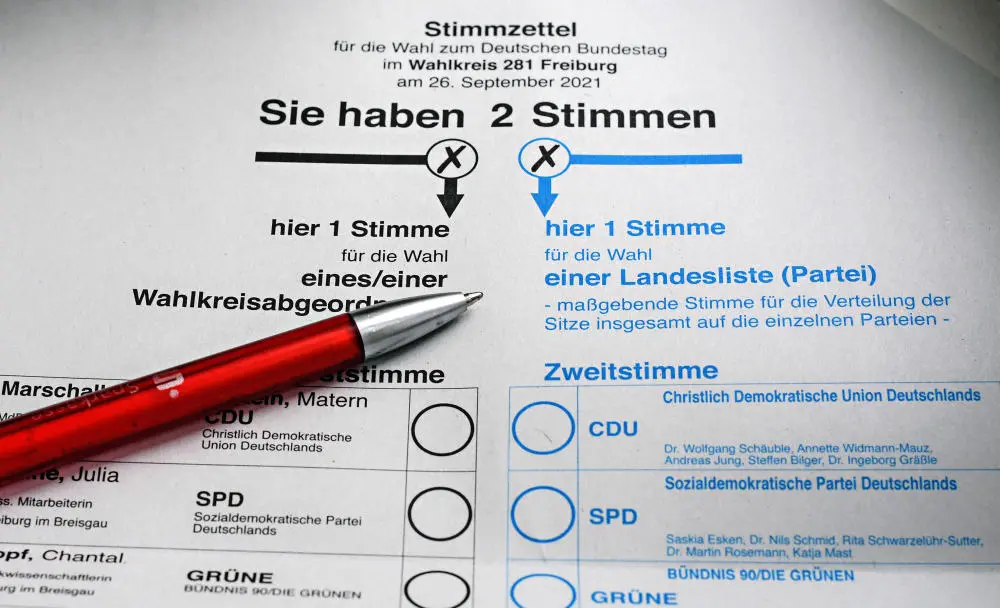

Das Zwei-Stimmen-System hat keinen Verfassungsrang

Keinen Verfassungsrang hat das bei Bundestagswahlen geltende "personalisierte Verhältniswahlrecht", bei dem jeder Wähler seit 1953 zwei Stimmen hat. Als wichtiger gilt dabei die Zweitstimme, da sie via Verhältniswahl über das Kräfteverhältnis der Parteien im Parlament entscheidet. Mit ihr werden Kandidatenlisten gewählt, die die Parteien in den Bundesländern aufgestellt haben.

Mit der Erststimme kann sich der Wähler für einen der Kandidaten entscheiden, die sich in seinem Wahlkreis um ein Direktmandat bewerben. Gewonnen hat bei dieser Mehrheitswahl der Bewerber mit den meisten Stimmen; bislang zog er damit direkt in den Bundestag ein.

Mit diesen Direktmandaten aus jedem der 299 Wahlkreise in Deutschland (mit jeweils etwa gleicher Bevölkerungszahl um durchschnittlich gut 240.000 Einwohner) war bisher auch sichergestellt, dass alle Regionen der Republik im Bundestag mehr oder minder stark vertreten sind.

Am 23. Februar gilt erstmals die “Zweitstimmendeckung”

Dies ist nach der im vorletzten Jahr von der Ampel-Koalition beschlossenen Wahlrechtsreform nicht mehr gewährleistet, denn am 23. Februar gilt erstmals bei einer Bundestagswahl für Wahlkreissieger die zusätzliche Anforderung der sogenannten "Zweitstimmendeckung". Das heißt, dass eine Partei künftig nur noch so viele direkt in ihren Wahlkreisen gewählte Kandidaten in den Bundestag entsenden kann, wie ihrem Zweitstimmenergebnis entspricht. Liegt die Zahl ihrer Wahlkreissieger darüber, entscheidet die Reihenfolge der Höhe von deren Erststimmenergebnissen, wer von ihnen tatsächlich ins Hohe Haus einziehen darf.

Wahlkreise, deren Erststimmensieger dabei nicht zum Zuge kommen, werden dann im Parlament von keinem direkt gewählten Abgeordneten vertreten sein. Das hat die Ampel bei ihrer Reform in Kauf genommen, um so die Zahl der Abgeordneten verlässlich auf 630 zu begrenzen.

Überhangmandate hat es seit Beginn der Republik gegeben

Die Neuregelung ist eine Folge der im Bundeswahlgesetz vorgesehenen Mischform von Mehrheits- und Verhältniswahlrecht, mit der Vorteile beider Systeme genutzt werden sollten, allerdings unter Hinnahme der damit verbundenen Schattenseiten. Zu diesen zählten bis zur jüngsten Wahlrechtsreform die sogenannten "Überhangmandate". Sie entstanden, wenn eine Partei mehr Erststimmensieger aus den Wahlkreisen ins Parlament entsenden konnte, als ihr dort nach ihrem Zweitstimmenergebnis zustanden.

Solche Überhangmandate hat es seit Beginn der Republik gegeben, sie sind ein Produkt der "personalisierten Verhältniswahl", die bereits im "Wahlgesetz zum ersten Bundestag und zur ersten Bundesversammlung" vom Juni 1949 festgeschrieben war.

Darin liest sich der Mix aus beiden Wahlrechtssystemen so: "In jedem Wahlkreis wird ein Abgeordneter gewählt; gewählt ist der Bewerber, der die meisten Stimmen auf sich vereinigt", heißt es in Paragraf 9 (relative Mehrheitswahl). Dann werden laut Paragraf 10 in einem Land alle auf eine Partei entfallenen Stimmen addiert und daraus die ihr zustehenden Mandate errechnet (Verhältniswahl). Soweit diese nicht die erfolgreichen Wahlkreisbewerber besetzen, werden die restlichen Sitze an Listenkandidaten der Partei vergeben. Und schließlich legt Paragraf 10 weiter fest, dass errungene Direktmandate einer Partei auch dann verbleiben, wenn diese die für sie ermittelte Abgeordnetenzahl übersteigen. "In einem solchen Fall erhöht sich die Gesamtzahl der für das Land vorgesehenen Abgeordnetensitze um die gleiche Zahl" - das ist quasi die "Geburtsurkunde" der Überhangmandate, deren Entstehung mit der Neuregelung von 2023 ausgeschlossen wird.

Gerhard Schröder klagte 1994 vor dem Bundesverfassungsgericht

Bislang waren sie bei Bundestagswahlen dagegen eher die Regel als die Ausnahme, 1949 gab es zwei Überhänge, 1953 und 1957 je drei und 1961 fünf. Danach fiel erst 1980 wieder ein Überhangmandat an, 1983 dann zwei und 1987 eins. Bei der ersten gesamtdeutschen Wahl waren es 1990 sechs und 1994 bereits 16. Wenngleich die damalige Regierungsbildung wie alle davor und danach rein rechnerisch auch ohne Überhangmandate möglich gewesen wäre, führten diese 16 Überhänge zu mehr als 1.300 Wahleinsprüchen und einer Klage der niedersächsischen Landesregierung unter dem späteren Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) beim Bundesverfassungsgericht. Die Karlsruher Richter entschieden indes 1997, dass der entsprechende Passus des Bundeswahlgesetzes verfassungsgemäß ist.

16 Überhangmandate gab es erst wieder 2005. Vier Jahre danach waren es schon 24 Überhangmandate, alle für die Union. Umso weniger entsprach die Zusammensetzung des Parlaments dem Listenergebnis der Parteien, was deren Wahlrechts- und Chancengleichheit entsprechend beeinträchtigte.

2012 stellte das Bundesverfassungsgericht daher fest, dass es maximal etwa 15 Überhangmandate ohne Ausgleich geben dürfe, was der Hälfte der zur Bildung einer Fraktion erforderlichen Sitzzahl entspricht (Fraktionen müssen mindestens fünf Prozent aller Abgeordneten umfassen, also bei der bisherigen Sollstärke von knapp 600 Parlamentariern rund 30 Volksvertreter). Der „Grundcharakter“ der Bundestagswahl „als einer Verhältniswahl“ dürfe durch Überhangmandate nicht aufgehoben werden, urteilten die Richter.

Die Zahl der Abgeordneten stieg von Wahl zu Wahl weiter an

Dabei lag Überhangmandaten nicht nur das Problem inne, dass sie zu Abweichungen vom Ergebnis der Verhältniswahl führten. Mit diesen Mandaten war auch der paradoxe Effekt des „negativen Stimmgewichts“ verbunden, bei dem mehr Stimmen für eine Partei dieser weniger Mandate bescheren beziehungsweise umgekehrt weniger Stimmen zu mehr Mandaten. „Verfassungswidrig“, befand das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2008; es sah durch das negative Stimmgewicht die Grundsätze der Gleichheit und Unmittelbarkeit der Wahl verletzt und verlangte vom Gesetzgeber eine Neuregelung.

So kam es nach längerem Hin und Her im Februar 2013 zu einem Kompromiss zwischen Union, SPD, FDP und Grünen. Danach wurden die Überhangmandate dem Zweitstimmenergebnis entsprechend durch „Ausgleichsmandate“ voll kompensiert. Damit entsprach zwar die Abgeordnetenzahl einer Partei – dem Prinzip der Verhältniswahl folgend – deren Zweitstimmenergebnis, aber dem Bundestag gehörten in der Folge von Wahl zu Wahl mehr Mitglieder an. Deren Gesamtzahl wurde nämlich so lange vergrößert, bis alle Überhänge ausgeglichen waren und für keine Partei mehr einen Vorteil darstellten.

Bundestag mit 736 Abgeordneten auf neuer Rekordgröße

Dabei sollte der Bundestag eigentlich 598 Abgeordnete haben, nämlich die in den 299 Wahlkreisen direkt gewählten sowie ebenso viele Listenkandidaten. Diese Zielvorgabe des Bundeswahlgesetzes wurde immer mehr zur Makulatur. Bei der Wahl im September 2013 waren die Folgen der Reform noch relativ moderat: Vier Überhang- zogen „nur“ 29 Ausgleichsmandate nach sich. 2017 aber wuchs der Bundestag um ganze 111 Überhang- und Ausgleichsmandate auf die damalige Rekordgröße von 709 Mitgliedern an.

„Diese vier Prinzipien können wir nicht zu 100 Prozent verwirklichen, solange wir am Zwei-Stimmen-Wahlrecht festhalten.“

Initiativen, mit einer neuerlichen Reform für eine Begrenzung zu sorgen, waren zuvor erfolglos geblieben und scheiterten zunächst auch in der neuen Wahlperiode. Schließlich verständigten sich die damaligen Oppositionsfraktionen von FDP, Linken und Grüne auf einen gemeinsamen Lösungsvorschlag, während die AfD ein eigenes Reformmodell einbrachte. Unter Zugzwang setzte die damalige Koalition von Union und SPD 2020 durch, dass drei Überhänge ohne Ausgleich bleiben und die Zahl der Wahlkreise ab 2024 auf 280 reduziert werden sollte. Ergebnis: Bei der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 schwoll der Bundestag auf 736 Abgeordnete an, davon 34 mit Überhang- und 104 mit Ausgleichsmandaten.

Ampel verzichtet im neuen Wahlrecht auf Überhang- und Ausgleichsmandate

Schon 2013 hatte die Linken-Abgeordnete Halina Wawzyniak dem Gesetzgeber in einer der zahllosen Wahlrechtsdebatten der zurückliegenden Jahre bescheinigt, sich im Bemühen, vier Prinzipien in Übereinstimmung zu bringen, an der „Quadratur des Kreises“ zu versuchen: „Wir wollten das negative Stimmgewicht vermeiden, die Überhangmandate ausgleichen, den föderalen Proporz möglichst wahren und eine Vergrößerung des Bundestages vermeiden“, konstatierte sie damals und fügte hinzu: „Diese vier Prinzipien können wir nicht zu 100 Prozent verwirklichen, solange wir am Zwei-Stimmen-Wahlrecht festhalten“.

Dieser Einsicht folgte in der nun ablaufenden Wahlperiode die Ampel-Koalition insofern, dass sie zwar am Zwei-Stimmen-System festhielt, aber den erneut eingebrachten AfD-Vorschlag aufgriff, auf die Zuteilung von Überhang- und Ausgleichsmandaten zu verzichten und dafür Wahlkreissieger gegebenenfalls leer ausgehen zu lassen. Zugleich hob sie die angestrebte Regelgröße des Bundestags von 598 auf 630 an, um so die Zahl der Wahlkreise ohne Direktmandate möglichst zu reduzieren.

Der Streit über die nächste Reform scheint schon vorprogrammiert

Den mit ihrer Mehrheit vom Bundestag gleichfalls beschlossenen Wegfall der Grundmandatsklausel, nach der Parteien mit drei gewonnenen Direktmandaten in Fraktionsstärke ins Parlament einziehen können, auch wenn ihr Zweitstimmenergebnis unter fünf Prozent liegt, kippte das Bundesverfassungsgericht im Juli 2024; geklagt hatte unter anderem Die Linke, die es 2021 nur dank dieser Klausel trotz eines Zweitstimmenergebnisses von 4,9 Prozent mit 39 Abgeordneten in den Bundestag schaffte. Den Rest der Ampel-Wahlreform ließen die Karlsruher Richter dagegen passieren, zum Ärger etwa der ebenfalls klagenden Union, aus deren Reihen für den Fall einer Regierungsbeteiligung nach dem 23. Februar die Rücknahme der Zweitstimmendeckung angekündigt wurde.

So scheint es ziemlich sicher, dass im neuen Bundestag über die nächste Wahlrechtsreform gestritten wird, getreu dem Motto „Wahlrecht ist (auch) Machtrecht“. Wie viele Wahlkreise im Parlament dann nicht durch direkt gewählte Abgeordnete vertreten sein werden, wird sich Ende nächster Woche nach Schließung der Wahllokale zeigen. Eines aber ist diesmal schon jetzt gewiss: Die Zahl der gewählten Parlamentarier sinkt dann auf 630 – nicht weniger, aber auch nicht mehr.

Mehr zur Bundestagswahl 2025

29 Parteien nehmen an der Bundestagswahl 2025 mit Direktkandidaten oder Landeslisten teil und ringen um die 630 Sitze. Der Frauenanteil hat sich kaum verändert.

Knapp 60 Millionen Menschen können am 23. Februar den 21. Bundestag wählen. 2,3 Millionen sind potenzielle Erstwähler und 40 Prozent sind älter als 60 Jahre.

Der ungewohnte Winterwahlkampf fällt hitzig aus. Mit der Migrationsdebatte steht ein heftig umstrittenes Thema im Mittelpunkt der Auseinandersetzung.